Forte dei racconti familiari e con radici ben impiantate in questo lembo di terra, quando ho scelto di approfondire la nascita del borgo di Capo Comino pensavo di sapere tutto quello che c’era di importante. Invece, mettendo insieme vari pezzi e rintracciando documenti originali, ecco formarsi tra le mani una ricostruzione più complessa, a tratti inaspettata e sospesa nel tempo, un passato che riconosco ma che si arricchisce di dettagli e che per questo mi emoziona ancora di più e mi porta indietro con il cuore.

Il mare cristallino e le maestose dune di sabbia bianca, l’aria salmastra e le fragranze mediterranee che seguono il ritmo delle stagioni, fanno di Capo Comino una perla del patrimonio naturalistico isolano.

La piccola comunità che lo abita ha un rapporto profondo con il suo mare, eppure, benché la vicinanza ne abbia influenzato la vita e lo spirito, non è da qui che inizia la sua storia. Si potrebbe usare l’espressione “C’era una volta” ma a voler ricalcare le cose come sono andate veramente, occorrerà un bel po’ di tempo perché i contadini arrivati in queste terre sperdute prendano coscienza di vivere la loro bella favola.

Per ricostruire tutto, dobbiamo tornare al 1946 quando, con l’allora Ministro dell’Agricoltura Antonio Segni, uno dei politici sardi più illustri di quegli anni, furono emanate le prime di una serie di leggi che avevano l’obiettivo di ristrutturare il mondo agricolo e migliorare i mezzi di produzione.

Si voleva intervenire in particolar modo sul suolo, aumentando su scala nazionale le superfici idonee a diventare produttive.

Con la Legge n. 841 del 21 ottobre 1950, la Riforma Agraria prende forma e fissa due momenti importanti: l’esproprio coatto, la bonifica e la trasformazione di terre incolte ritagliate da grandi latifondi, e poi l’assegnazione ai bracciati che ne facevano richiesta.

Una rivoluzione per il settore agricolo ma soprattutto un’opportunità per le classi meno abbienti di un vero riscatto sociale, quando ancora i disagi del secondo conflitto mondiale sono gravi e le rivendicazioni degli agricoltori impellenti.

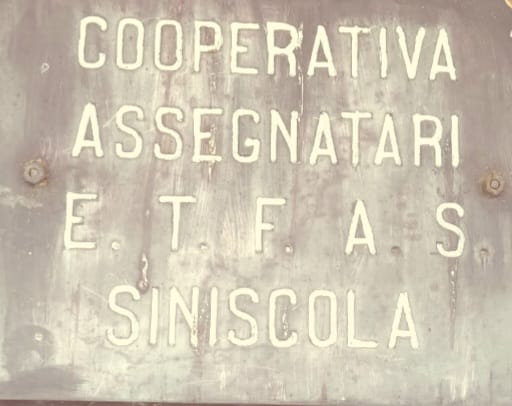

In Sardegna lo scenario agrario è desolante quando nel 1951 nasce l’ETFAS, l’Ente per la Trasformazione Fondiaria e Agraria in Sardegna. Gli è affidato il compito di concretizzare gli intenti della riforma e prima di essere dismesso nel 1984 per diventare ERSAT e infine agenzia LAORE nel 2007, assegnerà oltre tremila appezzamenti in tutta l’isola. Per gli abitati di Capo Comino e non solo, questa sigla diventerà quasi un nome di battesimo: sor de s’ETFAS (quelli dell’ETFAS).

Quando il progetto viene proiettato sul territorio, nel comune di Siniscola si individuano cinque aree di sviluppo, per un totale di 627 ettari tra terre pubbliche e private. A fare da capolista è proprio la fascia costiera di Capo Comino dove le assegnazioni previste sono inizialmente venti, in una superficie di oltre 212 ettari divisi in lotti equiparabili. Seguivano le aziende di Berchida, con 11 poderi per un totale di oltre cento ettari, e di Murtas Artas con la previsione di 9 assegnazioni. Infine, l’azienda di La Caletta, con otto poderi a S’arenargiu e quattro nella località di San Narciso.

L’insediamento di Capo Comino, per ampiezza e centralità, diventa il fulcro della Riforma Agraria locale e da qui il capo azienda designato dell’ETFAS, il perito agrario Alfonso Costi, di origini toscane e scomparso recentemente, coordinava i lavori e rendicontava le vicende di tutte e cinque le aziende.

Nel programma la trasformazione della zona è radicale: bisogna preparare le terre e contemporaneamente edificare le case coloniche, tracciare la viabilità, realizzare la rete idrica e le linee elettriche, lo spaccio alimentare. La borgata dovrà essere dotata di strutture sociali tra cui un asilo, la scuola, il centro ricreativo e gli ambulatori medici, la chiesa. Non c’è tempo da perdere.

I lavori di bonifica trovano diversi ostacoli e a Capo Comino il problema più grosso si chiama roccia. La struttura granitica visibile nella scogliera sul mare occupa gran parte del sottosuolo rendendolo inadatto a molte coltivazioni e non bastano le attività manuali di decine di operai mobilitati dallo stesso ETFAS, occorrono mezzi meccanici e di trasporto per la frantumazione e la rimozione del materiale.

Se chiudo gli occhi per un attimo, sento i rumori martellanti dei lavori e le voci chiassose degli operai provenire dai campi. Immagino la polvere tutto intorno e addosso ai vestiti, le mani sporche, e tra quegli uomini scorgo i miei nonni e altri volti che conosco, passati dall’essere mezzadri ad assegnatari di quei poderi e per questo inginocchiati a testa bassa, senza curarsi delle ferite e dell’orario. Ci sono bambini da sfamare e un sogno da realizzare.

Passano i giorni e i mesi e sos pinnatos costruiti velocemente proteggono dal freddo della notte, e qualche volta, senza che nessuno si accorga, nascondono anche le famiglie, nelle sporadiche e furtive visite per portare un po’ di calore. A un patto però e i bambini lo sanno bene: andare via prima che gli operai ETFAS raggiungano i poderi.

Scopro che i due momenti della riforma a Capo Comino si accavallano e che le assegnazioni vanno in parallelo ai lavori di risanamento. Mi manca un passaggio cruciale però, quello del contatto tra l’Ente e i contadini. Vado allora alla ricerca di una graduatoria o un modulo di domanda, di un bando pubblico che spieghi modalità e criteri di scelta ma sbaglio completamente approccio.

Mi è chiaro quando, rivolgendomi all’agenzia LAORE e precisamente al comparto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, mi spiegano che l’ETFAS godeva di piena autonomia e agiva senza avere contatti con i Comuni e persino senza rispondere alla Regione ma solo al Ministero dell’Agricoltura a cui facevano capo.

Erano i tempi della massima discrezionalità e degli intrecci di conoscenze personali, e non c’era trasparenza nelle procedure di selezione ma neppure lo scandalo perché le norme erano semplicemente quelle.

Per Capo Comino, in ogni caso, non c’erano gare per arrivare primi: quelle terre così lontano dal mondo scoraggiavano anche i più coraggiosi. Le distanze si dilatavano a dismisura e gli spostamenti ridotti al minimo, costringevano a un distacco fisico che diventava sociale, emarginante, ancora adesso incompreso senza lo sforzo di calarsi veramente in quegli anni. Gli assegnatari e le loro famiglie sperimenteranno la propria rinascita con il sudore di sacrifici immani e con la spada di Damocle puntata sul collo per trenta lunghi anni, prestatori d’opera ma non proprietari, controllati in ogni azione finanche nel dovere di andare a messa la domenica o avere le case ordinate.

Emergono tante figure di controllo e tra queste quella dell’assistente sociale dell’ETFAS che con precise direttive si assicurava che le famiglie avessero un’idonea crescita morale oltre che lavorativa, un appoggio rassicurante a discapito però della libertà e dell’intimità domestica, in un modello impositivo che ricordava vagamente quello appena combattuto.

Questa è solo la prima parte della storia del borgo di Capo Comino.

Seguiteci perché a breve arriveranno la seconda e la terza puntata.

Bibliografia

Siniscola dalle origini ai giorni nostri (Rotary club Siniscola), Editrice il Torchietto, 1994.