Nella prima parte di questa narrazione abbiamo scoperto la Riforma Agraria del 1950 e riassunto gli obiettivi dell’ETFAS in Sardegna. Il progetto di insediamento a Capo Comino adesso è pronto, vediamo cosa accadde dopo.

Le linee di eucaliptus che fungevano da frangivento e disegnavano i confini tra i lotti, nei primi anni non sono abbastanza alti per bloccare lo sguardo. Così, nelle ore di luce, il colpo d’occhio arriva fino al mare anche dai poderi più lontani. Tutto, mi raccontano, sembrava più vicino e rassicurante. Nel buio della notte però, l’inquietudine isolava e allora ci si affidava ai sogni e molto più spesso alla stanchezza.

Quando, a cavallo del ’55, si firmarono i contratti con l’Ente, quei sogni sembravano realizzarsi presto e la stanchezza veniva premiata. Iniziava l’era degli assegnatari e la fierezza dava forza alle mani. Qualcuno arriverà più tardi, andando a occupare il posto di chi ci aveva provato ma non aveva retto l’emarginazione a cui condannava quel lembo di costa.

Dei 20 poderi previsti dalla riforma, solo 17 alla fine saranno riscattati.

Le terre liberate, nel frattempo, erano state spartite tra i confinanti per diritto di prelazione mentre delle tre case coloniche rimaste senza contadini, due vennero assegnate ad alcuni dipendenti dell’Ente.

Fa un certo effetto la rinuncia al podere 32.

Era il lotto che dai locali della ex Poa, costruita intorno all’unica costruzione dell’ETFAS non assegnata e utilizzata per anni con le colonie estive, si allungava lungo la strada che conduce al faro di Capo Comino e fino alle grandi dune di sabbia bianca.

C’è da chiedersi quanto abbia pesato quella resa, un luogo meraviglioso ma difficile da lavorare e quasi invivibile negli anni senza acqua né luce. Era stato affidato a un’altra famiglia per un breve periodo ma quando si liberò un lotto più centrale alla borgata, dopo una seconda rinuncia, questi preferirono subito trasferirsi.

La casa colonica del podere 32 non venne mai più assegnata e insieme alla struttura annessa e altri immobili che vedremo più avanti, è oggetto di una partita sulla proprietà ancora aperta tra il comune di Siniscola e la Regione Sardegna. Un patrimonio storico che non c’è dubbio debba appartenere alla comunità che lo ospita.

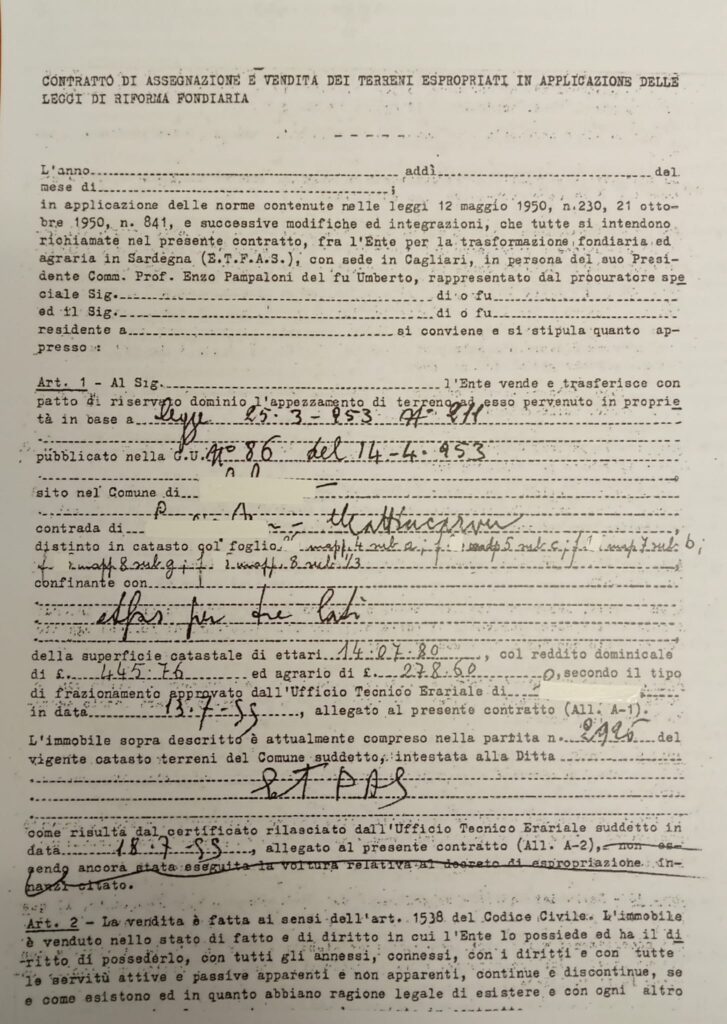

Dagli archivi dell’agenzia LAORE per il nord Sardegna, riesco ad accedere al contratto originario. Si tratta di un documento di 18 articoli e quello che subito colpisce è la sottolineatura continua del padrone di casa che non era affatto l’assegnatario. L’ETFAS, infatti, realizzava le strutture e le servitù necessarie alla colonizzazione e all’urbanizzazione ma conservava anche la proprietà dei poderi e quindi il diritto a riprenderselo. Gli agricoltori ne entravano in possesso dietro il pagamento di una somma rateizzata in 30 anni ma solo con il riscatto finale si perfezionava l’acquisto.

Nel frattempo, dovevano impegnarsi ad averne particolare cura e ad assicurarlo contro qualsiasi tipo di calamità, conservando le dimensioni del fondo e la finalità con cui era nato. C’erano le spese per il suo mantenimento ma anche l’obbligo di partecipare ai costi di gestione per i servizi comuni. Infine, i vincoli sui frutti aziendali che dovevano essere consegnati secondo le contrattazioni dell’Ente, come quello ad esempio con la cantina di Dorgali per il ritiro delle uve.

Ognuna di queste obbligazioni, se non rispettata, determinava la risoluzione immediata del contratto.

Se nei primi anni di affidamento quelle terre sono simili a grandi deserti rocciosi, giorno dopo giorno acquistano valore e con la paura di perdere tutto, aumenta anche la sensazione di essere sotto ricatto.

L’ETFAS aveva promesso libertà ma nella pratica la toglieva e chi dapprima era stato incaricato di assistere e formare i contadini adesso aveva altri compiti da assolvere, e il controllo era uno di questi.

I viticoltori dell’Ente ispezionavano a sorpresa i vigneti, gli olivicoltori gli oliveti, gli amministrativi verificavano che i pagamenti fossero regolari e in caso di imperfezioni o tentativi di trattenere parte del raccolto si rischiavano pesanti segnalazioni.

I redditi generati dalla coltivazione del podere e dalla vendita dei prodotti però, non erano sempre sufficienti al sostentamento familiare oltre che al pagamento delle quote, inoltre avere occupazioni esterne era severamente proibito.

Così, a Capo Comino come altrove, arrivano momenti di tensione tra gli assegnatari e coloro i quali quell’Ente lo rappresentano, tutti stretti nella morsa dei propri doveri.

Nervosismi difficili da cogliere perché legati a una dimensione gerarchica che sconfinava il lavoro ed entrava nelle case, distinguendo nettamente tra controllati e controllori.

La grande responsabilità di far quadrare i conti e rendicontare all’ETFAS i risultati dell’azienda si scontrava con la crescita degli assegnatari, sempre più compatti nel pretendere il riconoscimento che sentivano mancante, di essere i veri protagonisti della riforma agraria.

Erano loro a muovere gli aratri, a falciare il fieno o accudire gli animali, nelle giornate assolate dell’estate come negli inverni freddi, spesso osteggiati dal forte maestrale. Loro, a compiere piccoli miracoli quotidiani per preparare un pasto caldo pur risicato ai bambini, desiderosi questi di giocare ma già grandi per andare da soli al fiume a riempire i bidoni dell’acqua o per sistemare il bestiame prima della scuola.

Il loro debito a fine periodo sarebbe stato ampiamente saldato.

Per quanto si legge nell’atto di riscatto, immagino sia stata una sorpresa amara scoprire che l’ETFAS non la pensasse allo stesso modo. Siamo a fine anni 70, inizio anni 80, quando gli assegnatari iniziarono a estinguere anticipatamente il proprio debito.

L’ETFAS è ancora un Ente potente, autonomo, forte della sua natura ministeriale e così dispone un passaggio della proprietà vincolato da gravi limitazioni.

L’articolo 1 chiariva subito che il fondo era indivisibile e tale doveva rimanere. Se l’intento era quello di preservare la produttività agricola, le famiglie dal canto loro vedevano mortificato il futuro desiderato per i propri figli e per il quale avevano così duramente lavorato, perché solo uno di loro avrebbe potuto beneficiare di quei sacrifici.

Chi tra questi? Il primogenito? il maschio più forte? E le donne? Questa disposizione non solo creava malessere interno ma rendeva insopportabile l’articolo successivo del contratto che ammetteva la vendita del lotto soltanto ad altri coltivatori diretti con un nucleo familiare numeroso: la forza lavorativa doveva essere adeguata all’impegno da affrontare. Era la testimonianza di un valore familiare pesato in manovalanza più che in crescita personale.

Naturalmente, anche il prezzo di vendita era regolato dall’Ente e gli stessi vincoli si estendevano agli affitti, vietati o vigilati. A dirla in breve, seppur con il riscatto in mano, i condizionamenti e il dominio delle terre da parte dell’ETFAS non cessavano e il tempo della subordinazione si prolungava all’infinito.

A questo punto però a cessare è la pazienza!

Indignati, gli assegnatari si organizzano e le proteste arrivano in quel di Cagliari e alla politica, da Capo Comino e da ogni altro insediamento dell’isola. Dopo aver sopportato anni di stenti e privazioni, il diritto di proprietà deve tradursi in una piena ed esclusiva disponibilità delle terre e a richieste tanto legittime la rigidità inizia a vacillare.

La funzione dell’ETFAS va così lentamente a morire, portando con sé un pezzo incredibile di storia e lasciando sui campi ricordi indelebili. Quando i ruoli hanno smesso di esistere, a Capo Comino non c’erano più contadini ma piccoli imprenditori agricoli riuniti in cooperative o commercianti ai primi passi.

Il capo azienda Costi non era più un intermediario dell’Ente ma un uomo innamorato di un luogo che aveva contribuito a formare, finanche rinunciando al trasferimento nel suo paese di origine, mi racconta Diego, suo figlio, quando gliene fu data la possibilità e rimanendo unito alla comunità fino alla sua dipartita.

Capo Comino aveva chiesto tanto e altrettanto aveva dato. Tutti quegli uomini e tutte quelle donne avevano vissuto in un luogo sperduto e dormito sotto le stesse stelle, ciascuno con un compito preciso ma patendo la stessa solitudine e da quella vita semplice se ne usciva arricchiti di conoscenze e di valori inestimabili.

In una terra rocciosa e inaccessibile era nato il borgo di Capo Comino e adesso era libero.

Genni Piras

Non perdetevi la prossima puntata.